上海记忆申城变迁:无根的人--白俄在上海(图)

所谓“无根”,是指没有国籍。没有国籍,就没有护照,也不受大使馆和领事馆保护,没有法律意义上的身份,他们在法律上的地位比偷渡者还不如,偷渡者至少还有个国籍,被逮住了还有个原来的国家可以遣返,而无国籍者则是无国可归,他们只有民族而无国家。无国籍者的处境无疑要比其他人艰难得多。

上海历来是座宽容大度的国际性都市。在半个多世纪前,她便接待容纳过三个民族的无国籍侨民:俄罗斯人、犹太人和吉普赛人。俄罗斯人在上海被称为“白俄”,在我国东北地区则被称为“老毛子”。

“白俄”这名称其实是从英文翻译过来的 ,1917年俄国的布尔什维克革命之后,大批深恐不能见容于新政权的人向国外逃亡,相对于留在国内红色政权下的“赤俄”,欧美国家把那些逃亡者称为“White Russian”(白俄)。从此便成为这些无国籍者的专门名称。

那些白俄大批涌向欧洲各国:法国、德国、奥匈帝国、波兰、捷克、罗马尼亚、塞尔维亚……也有一部分穿越辽阔荒凉的西西伯利亚大平原,从海参威乘船渡海到中国的旅顺登陆,分散居住在东北三省的各个城市,其中尤以哈尔滨为他们的聚居之地,因此至今哈市的许多旧有建筑还保留着俄罗斯民族的建筑风格。

从20世纪20年代初期起,上海便已开始有从东北移居来的白俄,但大批涌来则是在30年代之后。1904年日俄战争之后,日俄两国已成为世仇。1931年,日本军国主义发动“九一八”事变,侵占了我国的东北三省。这样,住在东北地区的那些白俄的日子自然不会好过,于是陆续举家向南迁徙到了上海,这便使上海的白俄人数剧增到三万多人。这些无国籍侨民对当时上海的经济和文化生活都产生了相当的影响。

这些白俄绝大部分分散居住在原法租界的中部,即眼下的思南路、瑞金二路向西延伸到汾阳路、岳阳路那一大片狭长的地区之内。另有一小部分则住在公共租界范围之内的虹口提篮桥一带。

至今在卢湾区和徐汇区还能找到白俄留下的遗址,那便是普希金纪念碑和两座东正教教堂原址。

坐落在现在岳阳路、汾阳路交会处的普希金纪念碑是1937年由在上海的无国籍俄侨征得当时法租界公董局同意后集资建造的。“文革”中被砸毁轰平,后又按原样重建,俄罗斯前总统戈尔巴乔夫访沪时曾专程去碑前敬献花篮。

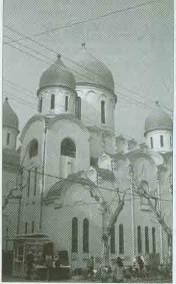

坐落在拉都路(今襄阳南路)上那座拜占庭建筑风格的东正教圣母大堂是1936年由俄侨集资兴建的,专供居住在周围的同胞来望弥撒,当时霞飞路(今淮海中路)中段一带并无高楼,因此老远便能望见那五座漆成蓝色的圆形尖顶,尤其当傍晚被衬映在绚丽的晚霞中时更是好看,成为法租界这一地区中的一道景观。以后随着白俄在上海的消失,这座教堂也长期关闭。

法租界拉都路上的东正教圣母大堂(主教座堂)

另一座东正教堂在高乃依路(今皋兰路)上,也是典型的拜占庭风格建筑,规模虽较小但建造得十分精致,那里也随着白俄的离开而关闭。

法租界高乃依路上的东正教堂

1917年的十月革命和以后几年的内战,大批白俄经过长途跋涉,穿越西伯利亚来到中国。其中有一些是贵族和领主,但都只是俄罗斯边远省份中的小贵族或小领主,更多的还是帝俄时代的资产者、官员、富农、军官甚至士兵,其中很多是曾在内战期间与红军打过仗的白卫军官兵,在被红军击溃之后逃到了中国,从此成了无国籍者。

这些白卫军大抵是在1914年欧战爆发时被征入伍的,经过七、八年的外战加内战,大多数人已被训练成了战争机器,他们逃亡到中国之后的最好谋生之道便是当兵,因此其中许多人便投向山东督军张宗昌麾下。张宗昌借机成立起一支白俄军团,配备大火力重炮和装甲车,成为他在军阀混战中的一张王牌军。这个白俄军团在北阀战争中被国民革命军击溃之后,其中不少官兵辗转到了上海,他们虽已不再能当兵,但有不少人仍旧过着拿枪杆子的生涯。

有少数过去的中下级军官被公共租界和法租界巡捕房招去当了下级警官,虽然要受制于英国、法国、日本等籍警官,但在中国巡捕和广大普通市民面前却也能抖上些威风。

在上海开辟租界之后不久,两个租界上便成立起了“万国商团”。那是个由官方控制的民间武装组织,由外国侨民和“高等华人”组成,有各种轻重武器,团员执勤时穿制服,平时定期进行军事训练,而且也设有军衔,自士兵直至上校(司令官),他们的职责是协助租界上的外国驻军维持治安。当时公共租界上的商团人数要比法租界上多得多,分为英国队、美国队、意大利队和中国队。30年代初期,更多白俄从北方迁来上海之后,公共租界的商团中又增加了一支白俄队,全部由帝俄时期的军人组成,他们集中居住在军营里,按月领取薪饷,完全服从租界当局指挥,因此实际上是一支雇佣军。抗日战争初期,固守上海四行仓库的八百孤军在谢晋元团副的率领下撤进公共租界之后,被圈禁在胶州路上的一座公园中,便由万国商团中的那支白俄队担任看守,因此白俄也更受到上海市民的鄙视。

在上世纪二、三十年代,上海滩上绑匪横行,常有富人或其家属被绑勒赎的消息传出,有的花了巨款赎回了票,但也有送过赎款结果还被撕了票的,这便使那些没有强硬黑白两道后台的有钱人惴惴自危,也给那些当过兵打过仗的白俄增添了觅职的机会----当私人保镖和公司警卫。

上海的白俄中除了中小贵族、领主和帝俄官兵以外,还有一些是知识分子和原来的商人。

在这些知识分子中,有一部分是帝俄时代的艺术家,他(她)们在上海已不可能再有机会登台献艺,但还能靠着自己的技艺在异国他乡谋生。

于是上海开始有了教授芭蕾舞的教师,她们都是帝俄时代的芭蕾女演员,当时上海不少讲求“洋派”的家庭纷纷把女儿送去学习芭蕾。中国第一代专业芭蕾演员大多出自那些白俄教师门下,其中也包括以后成为“大师级”的那几位女舞蹈家。

白俄舞女

白俄声学教师夏夏林在上海美声唱法的歌唱界中曾是位著名人物,五、六十年代活跃在上海乃至全国舞台上的一些男高音、中音歌唱家都曾是他的学生。据说他收费虽很高昂,但教授十分认真,要求也很严格,对造就那些学生起了很大作用。

还有一些音乐教师,专为中国孩子教授小提琴、钢琴和其他乐器。

人像摄影师夏浮斯基在当时上海上层社会中是个有名人物。他在法租界迈而西爱路(今茂名南路)上开了一家摄影室,专拍艺术人像照片。由于他拍出的照片确实不同凡响,因此虽然收费极其昂贵,那些豪门、高官和财主家的太太、小姐们仍是趋之若鹜。他对自己的作品也从不粗制滥造,规定每天只接待二到四名顾客,因此有不少顾客必须事前预约并且等候上一段时间才能得遂所愿。

除掉那些自由职业者,也有不少白俄是经商开店做老板的。当时霞飞路中段—带(从现在的襄阳南路向东至思南路)是法租界的商业中心地段,而由俄侨开设的各种店铺又占了相当的比重,有珠宝店、服装店、饰品店、鲜花店、钟表店、呢绒店、渔猎用品店、西洋古玩店……其中更多是和饮食有关的店家:俄菜馆、咖啡馆、糕饼店和酒吧。这些店铺的业主大多是原来居住在俄罗斯境内的犹太族裔居民,他们在帝俄时代便一直受到歧视和迫害,十月革命之后,依旧受到歧视和排斥,为了寻求生存之路,他们才长途跋涉逃亡到中国来。他们与来自中东地区的赛夫拉迪姆犹太人和来自德国和奥地利的犹太人有所不同,在上海仍被看作白俄。

在上海的两万多白俄中,从事自由职业和开店经商的人毕竟只占少数,其余的大多数人所从事的职业还是不甚高明的。

他们中的男性除掉那些拿枪杆的,其他人大多是当餐馆侍者、看门司阍、厨工、酒吧琴师……有些年老力衰者便拉着手风琴或小提琴在街头卖艺乞讨,所奏的乐曲大多是俄罗斯音乐家恰可夫斯基和罗姆斯基·柯萨柯夫等人的作品,有时也奏俄罗斯民歌,如《伏尔加船夫曲》等,所奏的这些乐曲都表达了他们对故国家乡的眷恋之情。

俗语说“恨人富贵憎人贫”。嘲笑贫穷,成为许多城市居民中的共性。当时上海市民给那些白俄中的穷人起了个名称:“罗宋瘪三”,并且逐渐由贫穷阶层引伸到所有白俄侨民。这称呼延续了好多年,直到解放后由于这称呼有蔑视“苏联老大哥”之嫌,这才没人敢这样叫。

至于白俄中女性所从事的职业与男性同胞相比便愈见低下了。在餐馆、酒吧等场所当女侍和在店铺中当售货员,是她们能找到的较好职位了,但由于僧多粥少,更多的人只能去当表演舞技的舞娘。而当舞娘也分成好几等,较高者在小戏院或游乐场里表演,较次者则在低级夜总会或酒吧中演出,最低档的便是在租界上某些隐蔽场所中跳脱衣舞,那就完全属于色情活动了,按照当时租界的法例,是要受到禁止和取缔的。

除掉上述那些职业,也有相当一部分白俄女郎当了妓女,她们大多是俄国十月革命之后在中国出生的。当时,两个租界都不禁娼,只要向巡捕房申领执照,缴纳捐税便可以开设妓院,因此在法租界的拉都路(今襄阳南路)和亚尔培路(今建国西路)一带开出了好几家白俄妓院,其中最有名的一家在霞飞路上的霞飞坊(今淮海坊)里,抗战胜利后关闭,改成俄式西餐馆。

上白俄妓院去的嫖客大多是住在上海的欧美侨民和外籍海员,中国人中只有极少数“洋气”的人会到那里去。那些妓院也分成等级,其中高等妓院中的“小姐”大多自称出自贵族门第,是某某公爵、伯爵或男爵家的小姐,妓院中的鸨母也都自称有贵族身份,是某某伯爵夫人或某某女男爵等。且不论这些身份是真是假,想到自己有可能和一位真正的贵族女郎春风一度,有不少男人都会趋之若鹜地登门寻欢的。

和上海以至全国的中国妓院一样,那些白俄妓院也是由黑社会控制着的,不同的是控制着那些白俄妓院的不是中国人而是本地的白俄黑社会人物。

在上世纪30至40年代之间,上海确曾有过一个白俄的黑社会组织存在并进行活动,组织的名称叫“俄罗斯总会”,会址在现在的汾阳路上。组织的头子是帝俄时代的骑兵上尉蒙索洛夫伯爵。这个组织除了控制白俄妓院,向白俄开设的各种店铺勒索“保护费”之外,在抗日战争爆发前后还依附于日本黑龙会设立在上海的间谍机关“井上公馆”,为他们在租界内搜集军事和政治情报,同时又贩卖军火,把日本军队废弃不用的旧枪械和弹药贩卖给上海郊区的各股土匪。这个白俄黑社会组织在抗战胜利后销声匿迹,其中的头儿们不知所终。

上海解放后,那些白俄仍是照旧工作和生活,境况并无改变。由于当时实行“一边倒”的外交政策,需要尽速培训大批会俄语的人员,不久便开办了上海俄语专科学校,吸收了一批有文化知识的白俄进校担任教师,1952年高等学校院系调整之后,又遴选了一部分白俄分配到各校教授俄文,一批原来俄侨小学中的教员教起了中国的大学生来。

1955年,从苏联传来消息,说是苏联政府允许当年那些白俄回国参加社会主义建设,凡回国者均可获得苏联国籍。在当了三十多年的“无国籍者”之后,一旦重获回归祖国的机会,对那些白俄和他们的后代都无疑是个令人振奋的消息。因此,除了少数已嫁给中国人的女性,其余俄侨便陆续地成批回国。一两年后,上海那些由白俄开设的店铺有的关闭,有的则更换了业主和招牌,过去常在卢湾和徐汇两区街头上见到的白俄也都逐渐消失了。又过了些年,这些曾经在上海存在过几十年之久的白俄也就被上海市民忘却了。

(周燕萍摘编自《上海的最后旧梦》 作者树棻)2008-03-31